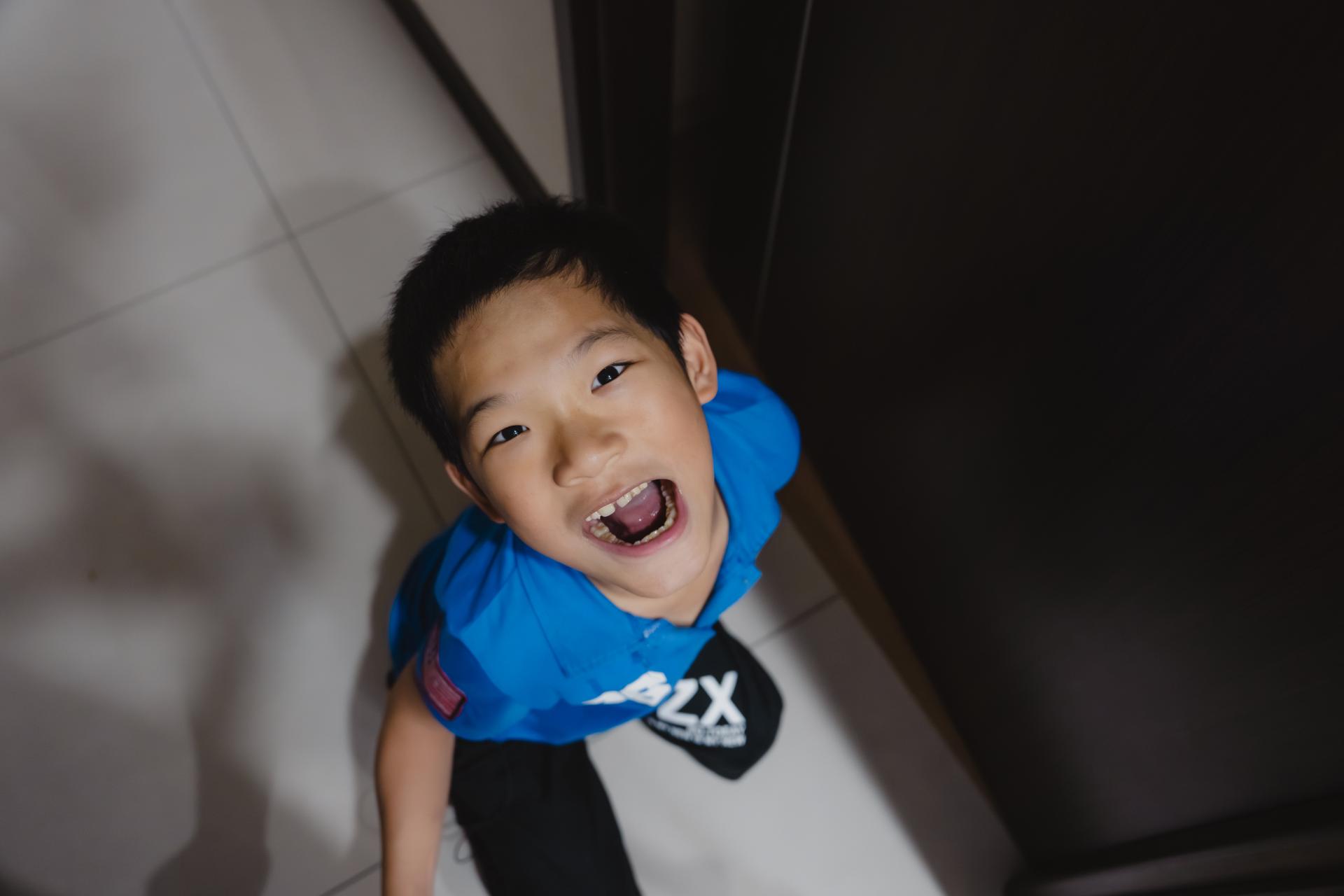

還沒走進台中小學員朋寯的家,就聽見男孩們的嬉鬧聲,十一歲的朋寯與相差三歲的弟弟,是媽媽寶卿生活甜蜜的來源,同時也是煩惱與擔憂。不過,身為兩個兒子的母親、男生宿舍裡唯一的女性,寶卿的「母愛」卻仍保有原生的爽朗性格:

「帶過朋寯的老師,不管是眼動老師,還是學校老師,他都還滿喜歡的.......但是他最喜歡的人,應該是媽媽啦!」

媽媽受訪時,坐在一旁的朋寯,第一次聽到自己名字的由來,露出驚訝的表情。

「因為是第一個孩子,也不曉得他的姿勢對不對,反正他能動,我就讓他動。」

會爬、會坐,看似與一般孩子無異,但隨著時間成長,滿九個月的朋寯,上半身仍柔軟無力,「我進去的時候,其實心裡很受傷,因為一打開診間門,我手裡抱著他,我都還沒有講話,那個醫生就跟我說,你這個就是『腦麻(腦性麻痺)』。」

在家裡,朋寯爬行自由來去,手上拿著玩具槍,剛剛結束與弟弟的大戰。

「他這裡都會長繭,很大的繭喔!」寶卿指著朋寯的膝蓋,那時去復健,治療師問寶卿,要不要用膠帶貼起來保護,「不用!他痛,自然手就會打開了。」

五歲時,朋寯開始學用助行器走路,「復健師和我都一直告訴他,你想做很多事情,你的能力就必須提升,提升哪裡?就在你的復健。」

.jpg)

媽媽替朋寯穿上矯正鞋,準備出發,做走動練習的復健日常。

而對寶卿來說,堅持孩子的復健習慣,也是教養的一環。

戴上安全帽、緊抓著亮藍色的助行器,朋寯自己搭電梯,前往想去的地方。

一般的孩子而言,沒有進步,也許就是停留在原點,但是對朋寯來說,「沒有復健,就容易退步」。復健訓練,既是寶卿對孩子的期望,兩、三年前,也形成一股無法抵擋的巨大壓力。

一百五十幾公分的寶卿,越來越沒有足夠的力氣,可以撐起長大的朋寯,做回家的復健練習,看著孩子越來越退步,深怕麻煩他人的寶卿,直到復健師發現,和學校老師聯手介入,寶卿才鼓起勇氣,與孩子一起面對挫折、調整自己。

腳踝綁上增加重量的沙袋,用繃帶將雙手固定在跑步機把手上,朋寯隨著輕快的音樂,將雙腳抬高、再重重落下,走了二十幾分鐘。

腦性麻痺混合型,讓朋寯每天像運動員一樣,與自己的身體搏鬥,「他是非常固執的金牛座,我覺得也不錯啦!至少這個性,有運用在復健上面。」

不過,金牛座的朋寯,只要碰到弟弟就沒輒,「他哥哥的特性就出來了,他會去觀察弟弟想要的東西,會配合弟弟想玩什麼、吃什麼。」

兩兄弟都是左撇子,弟弟在學校學習使用右手,把這個習慣帶回家裡,朋寯則是左手綁上輔助固定帶,使用可彎曲餐具與止滑吸盤的餐盤,各有千秋。

朋寯也常用眼神示意與肢體接觸,展現身為哥哥的貼心:

無論是摸摸寶卿下班後的肚子,詢問「媽媽有沒有吃飯?」,或是擁抱心情不美麗的寶卿,眼神裡透露著「媽媽你怎麼了?」的意思,「他觀察東西滿仔細的,有任何變化他都會知道,我的情緒變化,他也會知道。」

過去遇到復健瓶頸,不敢講、也無法清楚說明內心感受的朋寯,母子倆經由他人的鼓勵與建議,聆聽彼此的心聲,一步步走到現在。

雖然眼神與肢體可以傳達無聲的情感,較低的口語表達能力,仍讓朋寯與媽媽、弟弟以外的人,產生隔閡,像是和工作繁忙的爸爸相處,兩人都抓不到溝通的頻率。

「爸爸可能比較不懂朋寯,但是弟弟會幫忙翻譯。」

在朋寯的眼神中,充滿了好奇,還有那股想說出內心感受的渴望。

.jpg)

雖然雙手無法精巧、輕鬆地將矯正鞋脫下來,朋寯仍試圖用自己的方式,慢慢完成任務。

「他跟爸爸之間的互動,也有比較親密一點。」寶卿觀察到,爸爸開始練習問朋寯問題,朋寯再進到書房,自己用眼動打出回應,一來一往的交流,逐漸在父子之間扎根。

.jpg)

家裡擺著父子三人的帥氣合照,一旁放著朋寯與凱玫老師一起手做的禮物:母親節的康乃馨花束、父親節的冠軍獎盃。

凱玫老師,是朋寯的第二個眼動老師,花了一年多的時間「純聊天」,把朋寯的句子聊出來,從片段式的表達,他也開始主動加入更多元素,句子越變越長,想法也越來越完整。

眼動課,就是一段用眼動聊天的歡樂時光,朋寯總能接住凱玫老師拋出的每個梗,有默契地相視而笑。

朋寯使用眼動上網,好奇地搜尋目目企劃夥伴口中「藝術」一詞,究竟是什麼意思。

沒關係,寶卿笑說,讓孩子哭一哭、抱一抱,休息一下,明天回來再戰,和復健訓練一樣,眼動也是一種運動,持之以恆是常態。

兩兄弟出門時,弟弟就會瞬間成熟懂事,一直顧著哥哥,只要哥哥一落單,弟弟就會緊張地提醒寶卿,趕快把哥哥推回來。

朋寯與弟弟一路從槍戰玩到打水戰,雖然不承認自己愛哥哥,弟弟卻認真地對鏡頭表示:「哥哥很珍貴」。

戶外教學前,凱玫老師自製打招呼牌子:「對我好奇嗎?快來跟我聊聊天!目目眼動小學員生活實踐」放置在朋寯的輪椅上,期待打開孩子與大眾之間的溝通橋樑。

每一次戶外教學,寶卿都在旁陪伴,除了看見孩子的成長,也和凱玫老師一起為孩子做出調整與改變,「如果更進步的話,他就可以真的走出去,自己在家附近買東西,不需要別人的協助......一切都朝我的『自由之路』邁進!」

一位阿姨好奇地上前和朋寯聊天,朋寯用雙眼點選圖卡「我用眼動設備跟你聊天」回應,凱玫老師在一旁說明眼動的操作與溝通方式。

「我們都會理所當然,用我們的角度去看事情、去看待這樣的孩子。但是當他使用輔具表達的時候,就發現很多東西,他們有他們的想法跟看法。」

看著朋寯與陌生人聊天,寶卿忽然發現,他不再以習慣的「媽媽」角度看待自己的孩子,「站在他們的角度,可以看到更多的事情,因為畢竟我們跟他們不一樣。」

朋寯身上穿著 I LOVE YOU 的史努比T恤,看媽媽和弟弟鬥嘴,笑得很開心。

朋寯與寶卿,有時走出「家」這個房子,練習和這個世界溝通。

目目邀你響應【全台重症孩童教育認養計畫】,幫助我們將眼動教育資源,送入全台各地的特殊孩子家中,為這群肢體受限、內心充滿表達渴望的孩子們,打開與世界溝通的那扇窗!

「帶過朋寯的老師,不管是眼動老師,還是學校老師,他都還滿喜歡的.......但是他最喜歡的人,應該是媽媽啦!」

加護病房,是朋寯在這個世界上,住的第一個「房子」。

出生時沒有呼吸與哭聲,急救並送至加護病房觀察,直到兩週後,寶卿才第一次抱起朋寯,兩千多公克的重量,雖然小小一隻,卻讓寶卿感受到成為母親的真實感。「因為是第一個孩子,也不曉得他的姿勢對不對,反正他能動,我就讓他動。」

會爬、會坐,看似與一般孩子無異,但隨著時間成長,滿九個月的朋寯,上半身仍柔軟無力,「我進去的時候,其實心裡很受傷,因為一打開診間門,我手裡抱著他,我都還沒有講話,那個醫生就跟我說,你這個就是『腦麻(腦性麻痺)』。」

❞我是一個很愛自由的媽媽

「他這裡都會長繭,很大的繭喔!」寶卿指著朋寯的膝蓋,那時去復健,治療師問寶卿,要不要用膠帶貼起來保護,「不用!他痛,自然手就會打開了。」

五歲時,朋寯開始學用助行器走路,「復健師和我都一直告訴他,你想做很多事情,你的能力就必須提升,提升哪裡?就在你的復健。」

復健治療室,成為朋寯從一歲至今,最常去的「房子」。

.jpg)

而對寶卿來說,堅持孩子的復健習慣,也是教養的一環。

不因為孩子的身體受到侷限,就特別寵愛孩子,除此之外,寶卿更不想一輩子把小孩綁在身邊,「我是一個很愛自由的媽媽!所以我會一直訓練他,很多可以自己做的事。」他確實是特別,但是我也沒有覺得他多特別,我把他當一般小孩子教,你可以做,我就是「等你」,你只是比較慢一點而已。❞

❞他是一個非常固執的金牛座

一般的孩子而言,沒有進步,也許就是停留在原點,但是對朋寯來說,「沒有復健,就容易退步」。復健訓練,既是寶卿對孩子的期望,兩、三年前,也形成一股無法抵擋的巨大壓力。一百五十幾公分的寶卿,越來越沒有足夠的力氣,可以撐起長大的朋寯,做回家的復健練習,看著孩子越來越退步,深怕麻煩他人的寶卿,直到復健師發現,和學校老師聯手介入,寶卿才鼓起勇氣,與孩子一起面對挫折、調整自己。

他很難控制他的肢體,他的肌肉也沒有什麼力氣,做復健的時候很辛苦,他也是哭,哭完眼淚擦乾了,繼續練。❞

腦性麻痺混合型,讓朋寯每天像運動員一樣,與自己的身體搏鬥,「他是非常固執的金牛座,我覺得也不錯啦!至少這個性,有運用在復健上面。」

不過,金牛座的朋寯,只要碰到弟弟就沒輒,「他哥哥的特性就出來了,他會去觀察弟弟想要的東西,會配合弟弟想玩什麼、吃什麼。」

朋寯也常用眼神示意與肢體接觸,展現身為哥哥的貼心:

無論是摸摸寶卿下班後的肚子,詢問「媽媽有沒有吃飯?」,或是擁抱心情不美麗的寶卿,眼神裡透露著「媽媽你怎麼了?」的意思,「他觀察東西滿仔細的,有任何變化他都會知道,我的情緒變化,他也會知道。」

❞他其實是一個想法很多的人

雖然眼神與肢體可以傳達無聲的情感,較低的口語表達能力,仍讓朋寯與媽媽、弟弟以外的人,產生隔閡,像是和工作繁忙的爸爸相處,兩人都抓不到溝通的頻率。「爸爸可能比較不懂朋寯,但是弟弟會幫忙翻譯。」

無形的言語隔閡,讓朋寯被困在一棟看不見的「房子」裡。

相較移動能力大幅提升,朋寯的口語發展卻顯得緩慢,「爸爸、媽媽、要、不要」是七歲時的朋寯能說出口的,多數時間仍依靠手勢,或用手指指出「指鍵盤」上的注音符號ㄅㄆㄇ拼字,不過在表達之前,朋寯必須先練習「用手指物」這個精細動作。同期的孩子,很多語言發展都已經出來了,但是他一直沒有,我就不知道他的想法,朋寯其實是個想法很多的人,但是出不來,我也沒有辦法。❞

.jpg)

「他跟爸爸之間的互動,也有比較親密一點。」寶卿觀察到,爸爸開始練習問朋寯問題,朋寯再進到書房,自己用眼動打出回應,一來一往的交流,逐漸在父子之間扎根。

.jpg)

❞可以做自己想做的事的時候,他就更有動力

凱玫老師,是朋寯的第二個眼動老師,花了一年多的時間「純聊天」,把朋寯的句子聊出來,從片段式的表達,他也開始主動加入更多元素,句子越變越長,想法也越來越完整。老師會一直發現他的潛能,因為很多東西,其實我也不知道他會,老師真的很會挖孩子們的潛力。❞

眼動輔具是朋寯的精神時光屋,一間可以修煉表達能力的「房子」。

寶卿觀察到孩子的改變,不過,眼動表達的練習過程中,挫折依然存在,無論是因為低口語,而不易理解注音符號的發音,又或是語序排列組合的建立等,「對他來講都很困難,但是就是一步一步,金牛座的個性又拿出來用了!」

沒關係,寶卿笑說,讓孩子哭一哭、抱一抱,休息一下,明天回來再戰,和復健訓練一樣,眼動也是一種運動,持之以恆是常態。

❞我可以站在他的角度,看見更多事情

朋寯還小的時候,寶卿就經常帶他和弟弟去公園玩,「雖然他是拿著助行器在那裡走,可是我不覺得他怎麼樣,他也不怕人。」兩兄弟出門時,弟弟就會瞬間成熟懂事,一直顧著哥哥,只要哥哥一落單,弟弟就會緊張地提醒寶卿,趕快把哥哥推回來。

剛開始學走路,他其實是怕的,會覺得大家都在看他,會自卑。但是我跟他說:「媽媽都不怕丟臉了,你怕什麼?而且你也不丟臉。」❞

每一次戶外教學,寶卿都在旁陪伴,除了看見孩子的成長,也和凱玫老師一起為孩子做出調整與改變,「如果更進步的話,他就可以真的走出去,自己在家附近買東西,不需要別人的協助......一切都朝我的『自由之路』邁進!」

「我們都會理所當然,用我們的角度去看事情、去看待這樣的孩子。但是當他使用輔具表達的時候,就發現很多東西,他們有他們的想法跟看法。」

看著朋寯與陌生人聊天,寶卿忽然發現,他不再以習慣的「媽媽」角度看待自己的孩子,「站在他們的角度,可以看到更多的事情,因為畢竟我們跟他們不一樣。」

朋寯與寶卿,有時走出「家」這個房子,練習和這個世界溝通。

練習累了就回家,自由地用各種方式,向彼此表達心裡的愛。

目目邀你響應【全台重症孩童教育認養計畫】,幫助我們將眼動教育資源,送入全台各地的特殊孩子家中,為這群肢體受限、內心充滿表達渴望的孩子們,打開與世界溝通的那扇窗!